第13回 講師 石川嘉一

仏さまの大慈大悲

素直に信じれば

新年明けましておめでとうございます。皆さまが平和を願い、希望を持って新年をお迎えのことと存じます。

開祖さまは平成法話集『我汝を軽しめず』(18ページから)の中で、「私は今年(平成二年)の書き初めに『仏心 大慈悲是也』と書きました。書き終わって、その文字をじっとながめていると、『これは自分が書いたようでも、じつは仏さまが私の手をとって書かせてくださったのだ』という気持ちがしみじみと湧いてきて、しばらく何ともいえないありがたさにひたったのでした。私たちが信奉している法華経は、壮大な世界観とあたたかい人間観に貫かれた経典ですが、その教えの根底にあるのは、一切衆生を一人残さず救おうとされる、仏さまの大慈悲心です。仏さまには、衆生の苦しみを抜き、楽を与えたいと願う、大慈大悲のお心があるばかりです。そのような大慈悲心は、『三車火宅のたとえ』や『長者窮子のたとえ』をはじめとして、法華経の随所に示されています。

ところで、良寛さんの漢詩に『花開く時蝶来り、蝶来る時花開く』と読む対句があります。自然のありのままの姿を見れば、花のいのちと蝶のいのちは互いに呼びかけ合って、一つに通い合っているのです。仏さまと私たちの関係も、これと同じことでしょう。仏さまは常に私たちに大慈悲心をそそいでくださっているのですが、それを知らないままに過ごす人もいます。いまの人たちは、何でも自分の意志で行動しているように思いがちですが、じつは、仏さまの大きな力にうながされているのです。ですから、ひとたび仏さまを仰ぐ気持ちになれば、その大慈大悲に包まれていることが実感できるのです。私たちにとって大事なことは、仏さまが見守ってくださっていることを素直に信じて、ありがたくその大慈悲を頂戴することです。そうして仏さまのお心と私たちの心が一つになるとき、そこに『救い』が実現するのです」と開祖さまはご指導くださいました。皆さまも、仏さまのお慈悲を信じて教えを実行したことにより、救われた体験をされた方は多くおられるのではないでしょうか。

神仏を信じる人こそ幸せ

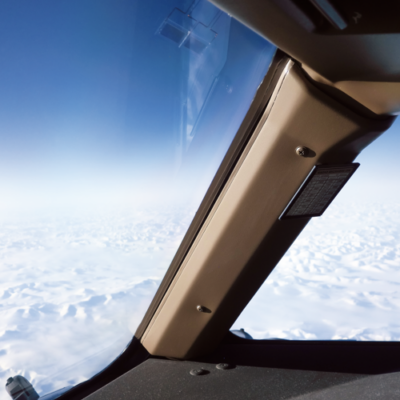

続けて開祖さまは、「仏さまは、目に見えない存在です。私たちのすぐ近くにおられるのに、五官で知覚することはできません。『顚倒の衆生をして 近しと雖も而も見ざらしむ』(如来寿量品)とあるとおりです。けれども、心が顚倒していない、まっすぐで素直な気持ちの人は、何となく仏さまが身近におられる気配を感じとることができるのです。(中略)私も、若いときにいろいろ困難に遇い、それを克服していくなかで、『ああ、仏さまが守ってくださっている』という体験を数限りなくしました。ですから、いつ、いかなるときでも、大安心のうちに暮らすことができるようになったのです。たとえば、昭和三十三年(一九五八年)に、ブラジルでの『日本移民五十周年祭』に招かれて、帰りにアメリカに寄ったときのことですが、ナイアガラの滝を見物するため飛行機に乗りました。その飛行機に雷が落ちて、ガラガラッと恐ろしい音がしたかと思うと、通風孔からムーッと煙が吹き出してきたのです。七十五人の乗客は、みんな青くなってしまいました。私は、万事を仏さまにおまかせする気持ちですし、操縦士まかせですから、あまりあわてませんでした。そんな私を不思議に思ったのでしょうか、あとで同行の人から『あのときは怖くなかったのですか』と聞かれましたが、とにかく『仏さまの手足となって、生かしていただいている』という、仏さまに全部まかせっぱなしですから、それほど心配しないわけです。べつに、私が豪胆なわけではありません。飛行機が落ちるときは、心配してもしなくても同じなのです。それよりも、仏さまに『おまかせします』と命を預けてしまえば気が楽なのです。

そういうふうに、危機に遭遇したとき、さっとおまかせするところが信心なのです。それをおまかせせずに、『我』の心であれこれ考えるから、混乱したり、絶望したりするのです。何かで読んだのですが、『迷いの心は二つの心で、迷いのない心は一つの心だ』とありましたが、まさしくそのとおりだと思います。

いつでも「救い」のなかに

立正佼成会では、ものごとが順調に進んでいるときだけでなく、悪い現象が起きたときでも、『これは仏さまのお慈悲ですから、そのお慈悲をよくかみしめなさい』と指導しています。(中略)ふつうの場合、そうした逆境に打ちひしがれるところですが、しっかりした信仰をもつ人は、『これも仏さまのお慈悲のあらわれに違いない』と受けとって、その苦しみを耐え抜くことができるのです」と開祖さまは、私たちが仏の子の自覚をしっかり持って生活ができるように念じてくださっておられるのです。